王というものは、得てして「不幸」であったといわれる。その中でも、ハプスブルク家ほど深刻な代償を払った一族は少ない。

近親婚が生む危険性は当時も一部で認識されていたにもかかわらず、なぜ彼らは近親婚を繰り返し、止めることができなかったのか。本記事では、その理由に焦点を当て、一族の選択とその結果を探る。

近親婚が繰り返された理由

領土と財産を守る執着

ハプスブルク家は「婚姻外交」で領土を拡大した一族である。カール5世やフェリペ2世の時代には、婚姻を通じてスペイン、ポルトガル、イタリア、ネーデルラントなどの広大な領地を手に入れた。しかしその成功が、「領土を失う恐怖」を生む結果となった。

外部の血筋が王家に入り込むことで、領土が分割されるリスクを避けるため、ハプスブルク家は次第に一族内での婚姻を選ぶようになったのだ。

他家からの干渉を恐れた防衛策

婚姻外交を利用して他国を支配してきたハプスブルク家だからこそ、同じ手法で自分たちが領土を奪われるのではないかという恐れがあった。

こうして血縁者同士の婚姻を繰り返すことで、領土の保全と一族の結束を図ろうとしたのである。

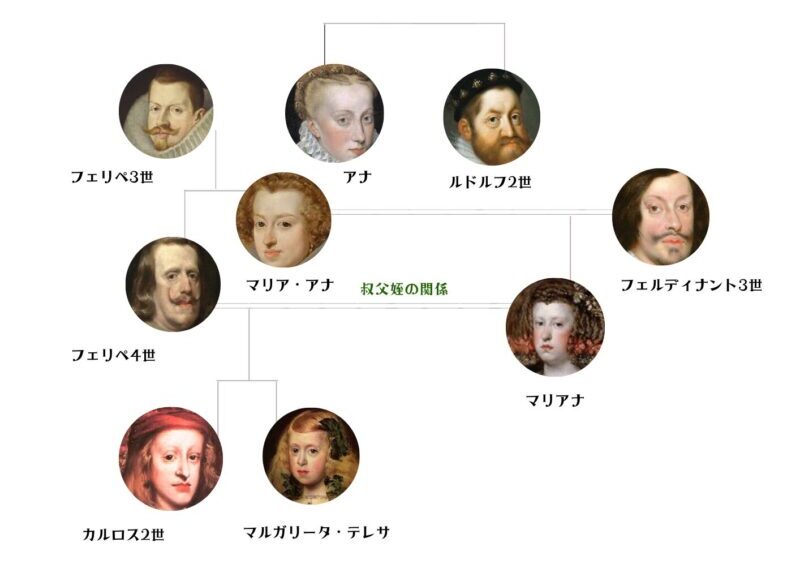

具体例として、フェリペ4世が姪であるマリアナ・デ・アウストリアと結婚したケースが挙げられる。この結婚は、血筋を守るための象徴的な出来事であると同時に、次世代に大きな遺伝的リスクを残す結果となった。

「純血」へのこだわり

ハプスブルク家は、自分たちの血筋を「特別」と考えた一族である。一族の血が他家の血で薄められることを防ぐため、純血を守ることが最優先された。この考え方は、結果的に近親婚を正当化する要因となった。

「高貴な青い血を汚さない」という概念は、一族の誇りを支える重要な要素であった。しかし、これは科学的な意味ではなく、貴族社会における象徴的な比喩表現にすぎない。

この「青い血」という表現は、労働による日焼けを避けた貴族階級の青白い肌に由来する。特権階級の人々は、肌を通して見える静脈を象徴的に「青い血」と呼び、純粋さや特権を示すものとしたのである。

近親婚がもたらした具体的な影響

スペイン・ハプスブルク家の近親交配は深刻な影響を及ぼした。

異常な死亡率

16世紀から17世紀にかけて生まれた34人の子供のうち、10人が1歳未満、17人が10歳未満で死亡している。この死亡率は、同時代のヨーロッパ貴族の平均をはるかに上回るものであった。

「ハプスブルク顎」と遺伝的疾患

近親婚による遺伝的な影響は、外見にも現れていた。

ハプスブルク家の王族の中には、いわゆる、「ハプスブルク顎」と呼ばれる特徴を持つ者が多くいた。顎が突出し、食事や会話が困難になるケースもあったという。

さらにカルロス2世のように、生殖能力の欠如や知的障害を持つ王もいた。カルロス2世は成人後も体が弱く、精神的な判断力にも制限があったとされる。彼の身長はわずか150cmほどであり、当時としても小柄であった。

これらの健康問題は、近親交配の弊害を象徴する事例である。

スペイン王家の終焉

カルロス2世が後継者を残せなかったことで、スペイン・ハプスブルク家は断絶に至った。

カルロス2世は死の直前に、スペインの領土をフランス・ブルボン家に譲る遺言を残した。この決定が、スペイン継承戦争(1701年~1714年)を引き起こす要因となった。

スペイン継承戦争の結果、スペインは一部の領土を失い、国力が大きく低下した。しかし、この戦争を機にブルボン家がスペインの王位を継承し、王朝の新たな時代が始まることとなった。

止められなかった理由

ハプスブルク家が近親婚のリスクを完全に理解していなかったわけではない。当時の医師や廷臣の中には、近親婚による健康リスクを指摘する者もいた。

しかし、以下の理由から止めることができなかったのである。

- 短期的な利益の優先

領土や財産を守ることが一族の最優先課題であり、遺伝的リスクは軽視された。フェリペ4世とマリアナ・デ・アウストリアの婚姻はその典型である - 伝統の重み

代々続く近親婚は「当然」とされ、反対する者がいても慣習を変えるには至らなかった - 外的要因による圧力

フランスやプロテスタント諸国との対立が続く中、一族内の結束を強化するため、近親婚が選ばれた

まとめ

ハプスブルク家は、婚姻外交で築き上げた領土を守るため、近親婚という選択を繰り返した。その結果、遺伝的な問題が蓄積し、スペイン・ハプスブルク家は断絶に追い込まれた。

彼らが近親婚を止められなかった背景には、一族の領土や財産への執着、伝統への固執、そして「純血」を守るという信念があった。その選択は、彼らの栄光を守るどころか、滅亡への道を加速させる悲劇の引き金となったのである。

コメント