スペイン・ハプスブルク家は、ヨーロッパ史において比類なき影響を与えた王家である。

その誕生は政略結婚という巧みな戦略に基づき、その栄光は「日の沈まぬ帝国」として知られる全盛期を築き上げた。

この記事のポイント

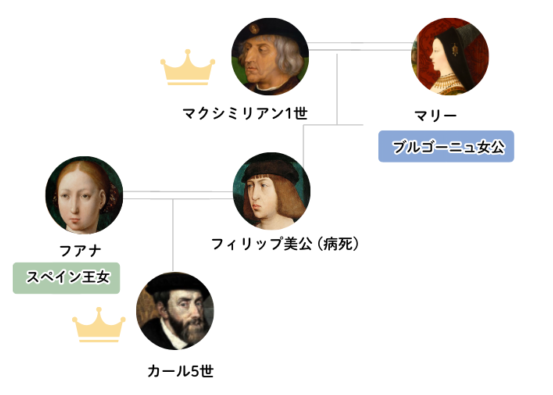

- カスティーリャのフアナとフィリップ美公の結婚で王家の土台が築かれる

- 1516年、カルロス1世がスペイン王位を継承し帝国を拡大

- カルロス2世の代に血統が限界を迎え家系が断絶

成立:婚姻が生んだ「新しい王家」

(家系図と相関図)

(家系図と相関図)

📄 人物ごとのリンク付きPDFはこちら:

▶ ハプスブルク家の家系図(リンク付きPDF)を見る

16世紀初頭、ヨーロッパの運命を変える結婚があった。ハプスブルク家のフィリップ美公と、スペイン王女フアナ――「狂女フアナ」として知られる女性の結婚である。

この政略結婚により、オーストリアの名門ハプスブルク家は、イベリア半島にその足場を築いた。2人の子、カルロス1世こそが“スペイン・ハプスブルク家”の始祖となる。

カルロスは、母フアナからスペイン王位を、父フィリップからはブルゴーニュと神聖ローマ皇帝の血を受け継ぎ、ヨーロッパ中に版図を広げた。彼の支配は、南アメリカ大陸からナポリ、ネーデルラントまで及び、「太陽の沈まぬ帝国」と称された。

栄華:黄金時代と“血の純潔”への執着

カルロス1世の息子フィリペ2世の代、スペイン・ハプスブルクは絶頂を迎える。無敵艦隊(アルマダ)の建造、マニエリスム様式の宮廷文化、宗教裁判所による支配の強化……。

だがこの時代、王家の内部ではすでに狂気の種が芽吹いていた。「血統の純潔」へのこだわりが、王族間の近親婚を常態化させていったのである。

叔父と姪、いとこ同士の婚姻は繰り返され、家系図は複雑に絡み合いながらも、外部の血を拒絶する閉鎖性を強めていった。

終焉:カルロス2世、異形の王

そして終焉の象徴が、スペイン・ハプスブルク家最後の王――「カルロス2世」である。

彼は、生まれながらにして病弱で、知的発達も遅れ、結婚しても子をなすことはなかった。家系図を見れば、それも当然だろう。彼の両親は叔父と姪。

つまりカルロス2世は、祖父と曾祖父が重なっているような異常な系譜の上に生まれていたのだ。

死後に行われた解剖で、内臓の異常、萎縮した心臓、小さな頭蓋骨が記録されたという。王として即位していたはずの彼の人生は、事実上「生まれるべきでなかった」悲劇だったのかもしれない。

家系図で読み解く、スペイン・ハプスブルク家の「構造的破綻」

📄 人物ごとのリンク付きPDFはこちら:

▶ ハプスブルク家の家系図(リンク付きPDF)を見る

この王家の滅亡は、戦争や反乱によってもたらされたのではない。――自らの手で、自らの血を濃くしすぎた結果だった。

彼らが守ろうとした「血の純潔」は、やがて帝国を蝕む毒となった。家系図をたどるたびに、見る者は気づかされる。この一族は、まるで美しく編まれたレースのように見えて、その実、抜け道も逃げ場もない“血の迷宮”だったのだ。

まとめ

1700年、カルロス2世の死により、スペイン・ハプスブルク家は断絶する。王位継承を巡って勃発したのが、スペイン継承戦争である。

王家の「終焉」とは、単なる血筋の絶滅ではない。

帝国の理想、文化、支配のすべてが、一つの人間の命とともに崩れていく――その様を家系図に見るとき、我々は歴史の怖さと、人間の脆さに、ぞくりとする。

さらに詳しく:

📖 ハプスブルク顎とは | 王家の血統を守った代償と悲劇

📖 スペイン継承戦争とは何か|一人の王の死が引き起こした世界戦争

📖 地図で見る、ハプスブルク家の支配域 | ヨーロッパ650年を動かした領土のすべて

コメント